Ella se había dedicado siempre a limpiar caminos. Quitaba las hierbas indeseables de los bordes, plantaba flores y enlucía las baldosas, para que sus dueños – los de tantos caminos– no tropezaran al avanzar por ellos, para que vieran por donde continuar a cada paso, para que se los hiciera más ameno y sosegado.

Estuvo tantos años limpiando caminos de otros que no sabía cuál era el suyo. Lo perdió de vista hace tanto tiempo que no recordaba de qué color eran sus baldosas, de dónde partía, qué flores crecían a sus orillas…

Un día, un hombre anciano la encontró limpiando el último tramo de su camino y le preguntó: —¿A dónde irás ahora? —No lo sé —respondió Julia. —¿Por dónde va tu camino? —continuó el anciano, interesado. La joven contestó: —no recuerdo tener un camino y de tenerlo estará ya cubierto de tierra. Sería difícil encontrarlo. —Difícil, pero no imposible. Ten paciencia y lo encontrarás —añadió el anciano. Serafín era su nombre.

Julia decidió ir en busca de su camino. No contaba con ninguna referencia y fue a preguntar a su madre. La encontró quitando malas hierba de los bordes de su propio camino. —Mamá, ¿dónde está mi camino? —preguntó. La madre no lo sabía, pero le dijo que no se preocupara, que ella le construiría uno nuevo. Julia, sin pensarlo, le dijo que no, que ella quería su camino. Entonces fue a preguntarle a su abuela, cuando estaba recolectando frutos de los árboles que un día sembró. La abuela le dijo que era muy mayor como para recordarlo, que su memoria no alcanzaba a verlo. Le ofreció una fruta, pero ella solo podía pensar en buscar su camino.

Quiso probar a ver que le decía su bisabuela. La encontró sentada en una mecedora, contemplando el atardecer. —Mamá Grande, ¿tú sabes dónde empezó mi camino? Lo quiero limpiar. Y la sabia anciana, — sin mirarla a los ojos, respondió: —tu camino parte desde mucho antes de tu nacimiento. Incluso, del mío. Ya ha cruzado todos los paisajes, todos los ríos y montañas. Tus huellas están en todas partes. Unas más enterradas que otras, pero en todas partes.

Julia no se fue muy contenta con la respuesta. —Por todas partes –se repetía, mientras andaba descalza por la hierba. —¿Entonces no tengo un camino? No puede ser que no lo tenga. Todo el mundo tiene uno. Yo he visto los de toda la gente del pueblo y todos van hacia algún lugar, ya he limpiado algún final. —Si no puedo encontrar el principio, encontraré el final—se dijo para sí misma.

La mañana siguiente, casi al amanecer, se subió a lo más alto de la montaña que quedaba orientada hacia el Oeste del pueblo, con la esperanza de vislumbrar los restos de un camino olvidado. Si existía alguno, debía de ser el suyo; los demás están bien cuidados.

El pueblo aún estaba cubierto de la usual niebla mañanera. Era imposible ver algo de esa manera. Esperó. Sabía que los rayos del Sol la disiparían y podría ver con más claridad.

Recorrió con la mirada toda la llanura, en todas direcciones, hasta donde le alcanzó la vista. Identificó dos irregularidades en el terreno, que le hacían pensar en la posibilidad de que fuesen tramos de un camino: su camino. Improvisó un mapa en el que localizarlas y bajó la montaña, acompañada de emociones contrariadas. Por un lado, sentía ilusión y por otro, angustia.

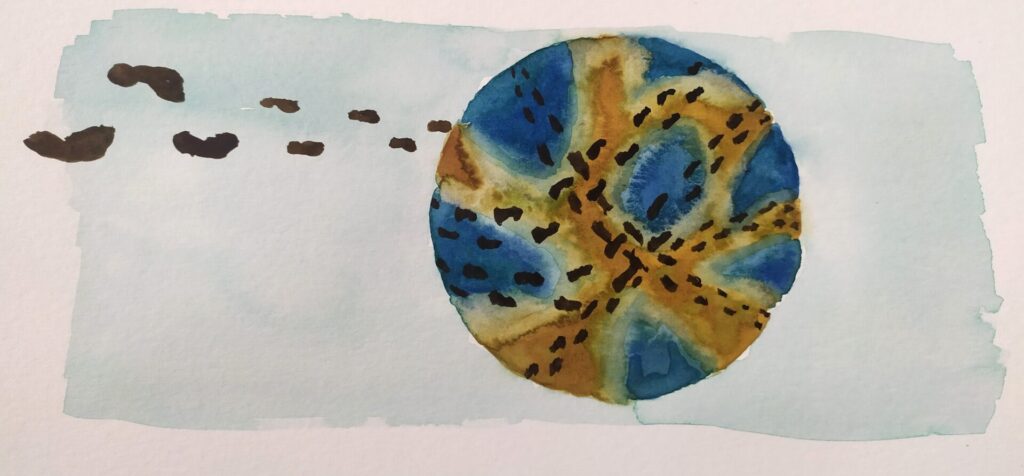

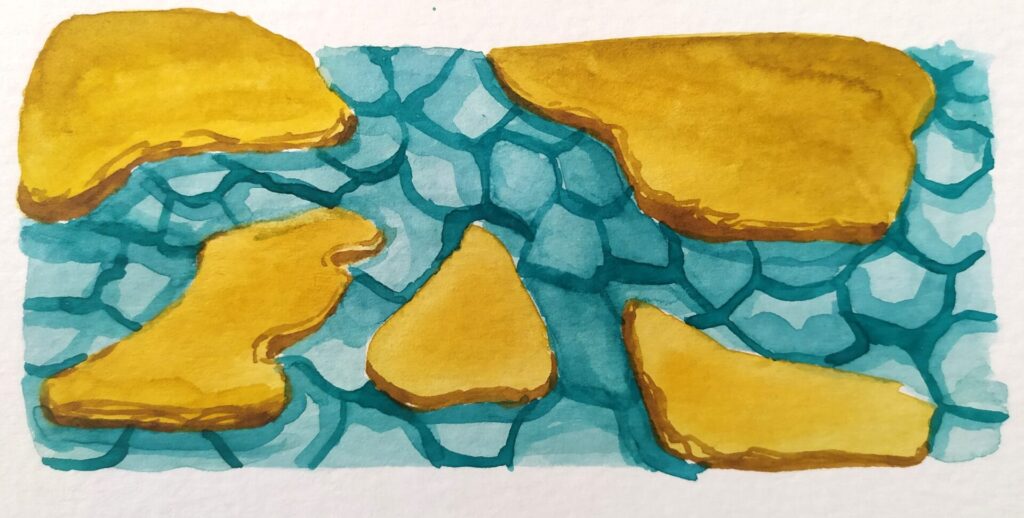

Consiguió llegar a la primera marca —la más cercana—. Era muy evidente que se trataba de un camino. Estaba cubierto de una masa densa y gruesa. Parecía roca, roca arenisca, bastante compactada, pero discontinua. De forma que se podían apreciar algunas baldosas. Al limpiar una de ellas, comprobó que su camino era de un tono azul. ¡Su camino era de color azul turquesa!

No podía continuar su camino desde allí. La arenisca era imposible de despegar. Así que fue a probar suerte en la otra marca del terreno que observo a lo lejos. Después de andar varias en zigzag, la encontró. Era su camino, pues se dejaban ver unas pocas baldosas de color azul turquesa. Pero, por desgracia, las demás estaba sepultadas de un material mucho más compacto que el anterior, quizá, tanto como el granito. Julia, agobiada por la idea de no poder retomar su camino, intentó, con todas sus fuerzas, romper la roca. La golpeó con piedras, pero éstas se partían en pedazos antes de si quiera arañar el material. Solo consiguió heridas en las manos, de las que brotaban lágrimas de sangre.

Ya no sabía qué opciones le quedaban. Trató de tranquilizarse, y entonces, cayó en la cuenta de que su camino sería largo, porque de aquí hasta que los agentes meteorológicos desbloquearan los tramos que había encontrado, tendrían que pasar muchos años. Eso le daba esperanza, pero no podía evitar la tristeza que le generaba el no saber por dónde andar.

Se quedó tumbada mientras atardecía. Siguió tumbada durante la noche, con los ojos abiertos y las pupilas alineadas con las estrellas. La despertaron las primeras luces del alba. Aun no se veía el Sol. Julia permanecía con los ojos cerrados; sus parpados se resistían. Aun eran pesados.

Sintió que una luz amarilla la iluminaba. Lo iluminaba todo, pero en ese momento se centraba en ella y en sus ojos. Sus parpados, acariciados por cálidos destellos, se alzaron. Se sintió inundada por una emoción sin nombre y lloró. Pero no eran lágrimas de desdicha. Eran las lágrimas más dulces que había probado. Sonrió, se abrazó y comprobó, al incorporarse, que un camino empezaba a construirse bajo sus pies descalzos: un camino azul turquesa con flores naranjas y amarillas.

Desde entonces, dedica un momento del día a cuidar su camino. Siguió limpiando caminos, pero ya no arreglaba baldosas: dejaba que tropezaran en ellas, si tenían que tropezar, pero les ayudaba a levantarse. Ya no plantaba flores, regalaba semillas. Ya no quitaba malas hierbas, regalaba herramientas.

Ya no iba de rodillas, iba de pie.

A veces, su camino se juntaba con otros con los que compartir las flores.

Síguenos